2023년 한국의 사우디 진출 50주년을 맞아 한국과 사우디아라비아는 ‘미래지향적 전략 동반자 관계’를 심화·발전시켜 나가기로 합의한 바 있다. 출처: 대한민국 대통령실

1970~80년대 산유국의 경제개발 의지와 한국의 외화 확보 필요가 서로 맞물린 결과, 우리는 ‘제1차 중동 붐’이라는 성과를 목격하였다. 최근 ‘제2차 중동 붐’은 그 범위와 규모에서 제1차 중동 붐을 능가한다. 그러나 현재 중동 산유국은 우리의 기술뿐만 아니라 투자, 현지화, 기술 이전 등 그들의 경제에 직접적으로 도움이 되는 것을 조건화한다는 점에서 과거의 산업 협력과는 큰 차이가 존재한다. 본 칼럼은 제1⸱2차 중동 붐의 배경과 특징에 대해 비교한 후, 제2차 중동 붐을 현실화하기 위한 방안에 대해 간략히 검토한다.

제2차 중동 붐은 실재하는가?

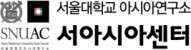

2015년 박근혜 전 대통령의 중동 순방 이후 각종 미디어에 본격적으로 등장했던 ‘제2의 중동 붐’이라는 용어는 2022년 이후, 2017년 사우디의 본격적인 네옴시티 개발 착수 소식과 함께 우리나라 정부를 비롯한 각종 학계, 미디어 등을 통해 아주 흔하게 접할 수 있는 용어가 되었다. 또한, 2022년 11월 무함마드 빈 살만 왕세자의 방한과 2023년 윤석열 전 대통령의 중동 순방의 대대적인 홍보 역시 이러한 용어의 확산에 영향을 주었다. 이러한 용어의 확산 추이는 시기별 언론의 관련 보도 추이를 보면 알 수 있다. 2015년 이전까지 상대적으로 미미하게 등장했던 ‘중동 붐’이라는 용어는 박근혜 전 대통령 순방 당시인 2015~16년 1,711회, 612회로 크게 증가하였고, 이후 다시 사그라들었다가 2022~23년에 524회, 1,508회로 또다시 증가하였다. 그 이후, 이 용어가 들어간 국내 보도는 2024년 593회, 2025년에는 8월 기준 227회로 크게 감소한 것으로 확인되었다.

실제 이 기간, 중동의 주요 건설 프로젝트에 참여하여 실적을 낸 기업들도 물론 존재한다. 대표적으로, 2021년 한미 글로벌 네옴시티 ‘더 라인(The Line)’ 프로젝트의 전문 프로젝트 관리 조직(PMO) 컨설팅을 수주하였으며, 2022년 삼성물산과 현대건설은 컨소시엄을 통해 약 10억 달러 규모의 러닝 터널 공사를 수주하였다. 그 뒤를 이어 현대건설은 2023년 1억 4,500만 달러(약 1,850억 원) 규모 사우디 초고압직류송전(HVDC) 사업을 수주하였으며, 2024년 삼성물산은 네옴시티와 함께 건설 로보틱스, 철근 조립 자동화 분야에 약 3억 4,667만 달러 규모의 합작투자(JV) 계약을 체결하였다. 네이버 역시 2023년 10월 사우디 디지털 플랫폼 구축 사업 수주를 시작으로, 2025년 사우디 국립주택공사(National Housing Company, NHC)와 첫 합작법인 설립을 발표하였다.

하지만, 이러한 수주 실적은 1970~80년대 우리가 목격하였던, 그리고 우리가 기대하였던 중동 붐이라는 용어와는 다소 거리가 있어 보인다. 이러한 차원에서 해당 용어의 확산은 현존하는 ‘실체’를 묘사하였다기보다는 저조한 우리나라 경제 성장의 돌파구로써 우리가 가진 ‘기대’ 또는 ‘희망’의 수준이었다고 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고, 막대한 석유 자본을 바탕으로 산업 혁신 의지를 표명한 중동은 여전히 우리에겐 포기할 수 없는 기회의 땅이다. 이러한 차원에서 본고는 1970년대 제1차 중동 붐 당시 중동의 경제개발 정책과 2025년 현재 중동의 경제 개혁 정책을 비교하고, 이를 바탕으로 향후 협력할 수 있는 방안에 대해 간단히 살펴보고자 한다.

제1차 중동 붐의 발생 배경과 한국의 성과

1970년대 중반 그 이전까지 미미하였던 한―중동 산업 협력 관계가 중동 붐이라는 단어로 기억될 만큼 강화된 것은 한국과 중동, 두 지역의 이해관계가 톱니바퀴처럼 잘 맞물린 결과라 볼 수 있다. 먼저, 당시 한국 정부는 1950년 전후 복구 사업이 마무리된 이후, 제1차부터 제3차 경제개발 5개년 계획(1962~76년)이 소기의 성과를 거두었고, 제4차 경제개발 5개년 계획(1977~81년)을 통해 본격적으로 경제 성장 달성을 위한 계획을 수립하였다. 이때 주목해야 할 것은 당시 한국 정부가 경제 성장이라는 목표를 달성하기 위한 핵심 수단으로 ‘민간 부문의 참여’와 ‘자력 재원 조달’을 설정하였다는 것이다. 경제성장론의 관점에서, 한 국가의 경제 성장, 즉 1인당 소득의 증가를 이루기 위해서는 투자를 통한 1인당 물적자본의 축적이 필요하고, 이러한 투자의 재원은 소위 국가의 소득에서 지출을 제한 저축(Savings)이라고 하는 국내 재원이 필요하다. 다만, 당시 한국의 1인당 생산 수준에서 순수하게 내수에 의존한 국내 재원의 확충은 경제 성장이라는 거대한 목표를 달성하기엔 너무 미약했기 때문에 한국 정부는 내수가 아닌 외부에서 재원을 조달할 수밖에 없었다.

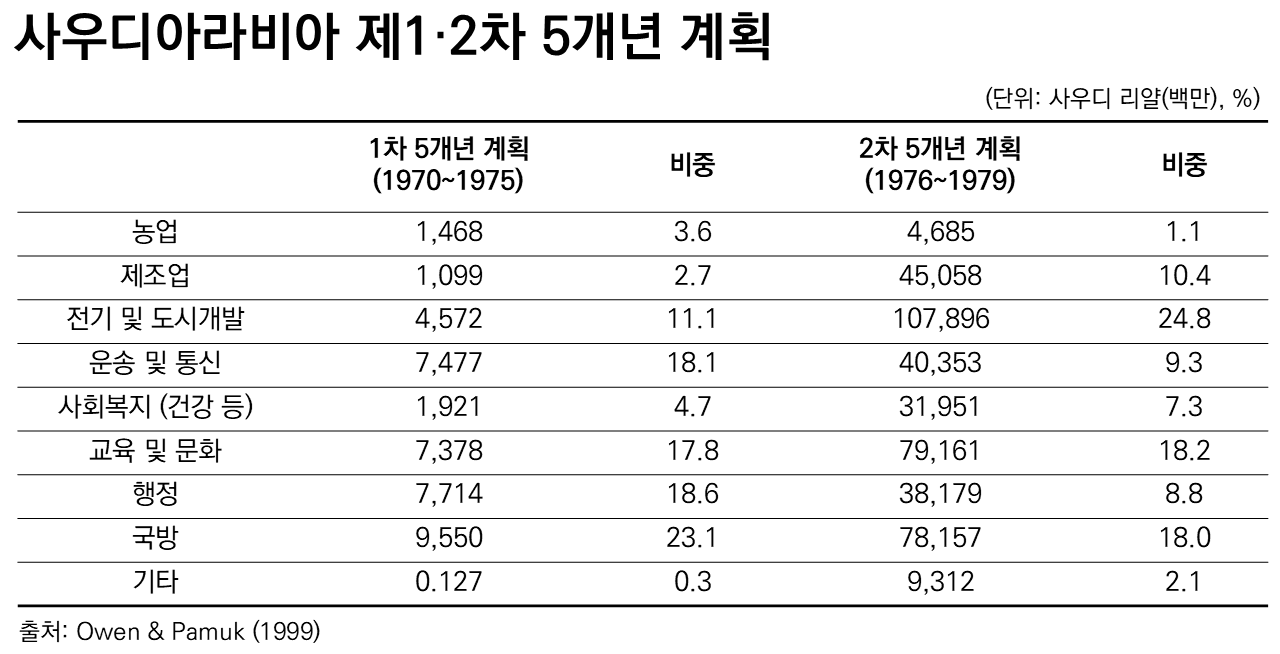

이러한 가운데, 중동, 특히 산유국 역시 그들의 산업 발전을 위해 외부에서 누군가가 필요했다. 1940년부터 아라비아반도를 중심으로 엄청난 규모의 석유 매장량이 새롭게 발견되고, 더불어 1973년 1차 석유 파동에 따른 유가 상승 덕분에 풍부한 재정을 확보한 산유국 정부들은 그들의 지출을 본격적으로 늘리며 국가 개발 사업에 착수했다. 이때, 그들이 특히 많은 예산을 배정한 부문은 소위 인프라라고 불리는 사회간접자본(SOC)이었다. 가장 대표적인 예로, 사우디아라비아는 1970년부터 1979년까지 석유부를 바탕으로 국가의 총체적인 발전을 위한 ‘제1⸱2차 5개년 계획’을 실시하였다. 1차 5개년 계획(1970~1975) 당시 사우디 정부는 전기 및 도시개발, 운송 및 통신 이상 대표적인 인프라 부문에 각각 11.1%, 18.1%를 할당했고, 2차 5개년 계획(1976~1979) 당시에는 총지출의 4분의 1에 해당하는 24.8%를 전기 및 도시개발에 배정하였으며, 운송 및 통신 부문에도 9.3%를 할당하였다.

즉, 이상을 종합하면 한국은 경제 성장을 위한 재원 확보를 위해 외화가 필요한 시점이었고, 중동은 석유 수출에 기반한 풍부한 국내 재원을 바탕으로 자국의 부족한 인력과 기술력 대신할 누군가가 필요한 시점이었다. 그렇다면 1970년대 중동은 전 세계 많은 선진국이 아닌 한국을 협업파트너로 삼았을까? 첫째, 정부가 ‘주도’하고 민간 부문이 ‘참여’하는 구조는 당시로써는 꽤 전략적인 경쟁력을 가져다주었다. 정부가 협력을 주도한 것은 ‘탑-다운’ 방식이 익숙한 중동의 산유국에게 일종의 보증 수표의 역할을 하였고(Levkowitz, 2012), 더불어 민간 기업에 차관, 세제 혜택 등을 제공한 것은 그들에게 가격 및 비용적인 경쟁력을 가질 수 있게 하였다(Levkowitz, 2010). 더불어, 당시 프로젝트에 참여하였던 민간 기업 역시 정부가 주도하는 사업을 잘 이행하는 것을 그들의 사업을 보다 더 확장할 수 있는 기회로 삼았다. 마지막으로, 상대적으로 다른 국가에 비해 한국이 이념적으로 자유로웠던 것도 중동 국가에게는 매력적으로 다가왔다(Levkowitz, 2010).

이렇게 서로의 이해관계가 잘 맞아떨어진 결과, 한국은 1973년 삼환기업의 카이바-알울라 고속도로 건설을 시작으로, 현대의 바레인 수리조선소 건설(1975), 사우디 해군기지 해상공사(1975), 사우디 주베일 산업항 공사, 동아의 리비아 대수로 공사(1984) 등 굵직한 건설업 프로젝트들을 수주하여 성공적으로 완수하였고, 이후에는 수주액이 폭발적으로 증가하여 1981년에는 총 해외 건설 수주액 136억 8천만 달러 중 92.6%에 해당하는 126억 7,400만 달러를 중동에서만 수주하였다(김명수 외, 2012). 더불어, 1975년 당시 전체 국외 근로자 중 중동에 파견된 한국인 근로자의 비중은 30%였지만 1980년 이 수치는 80%까지 확대되었고, 1985년 중동 붐이 사그라질 때까지 중동에 파견된 한국인 근로자의 수는 누적 약 100만 명에 달하였다(Levkowitz, 2010). 이후, 1980년대 중반 이후 유가 하락, 연속적인 역내 불안정(이란―이라크 전쟁: 1980~88년, 걸프전: 1990~91년), 국내 근로자의 임금 상승 및 국내―국외 근로자 임금 격차 해소(1975년: 3.65배 → 1982년: 1.53배) 등 여러 가지 원인으로 인해 찬란했던 제1차 중동 붐은 막을 내리게 되었다. 이처럼, 제1차 중동 붐은 1⸱2차 석유 파동에 기인한 석유부의 증가, 더불어 당시 비교적 신생국이었던 중동의 산유국 왕가의 리더십 강화 목적, 그리고 당시 한국은 자립형 경제 성장에 대한 의지와 수행 능력, 이상 이 모든 것들이 상황적으로 아주 잘 맞아떨어진 결과라 할 수 있다.

중동의 경제 개혁 정책의 특징

제1차 중동 붐 당시 중동 산유국 정부의 경제개발 정책과 현재의 정책은 여러 가지 방면에서 많은 차이점이 존재한다. 첫 번째는 정책 수립의 경제적 배경이다. 2012년 두바이유 기준 배럴 당 124.2달러까지 치솟았던 국제 유가는 2014년 후반기부터 급락하기 시작하였고, 2016년 1월에서는 최고점 대비 –81.6% 폭락한 22.8달러에 거래되었다. 이러한 저유가 기조는 2018년 초부터 점차 회복되어 같은 해 후반기 배럴 당 80달러선까지 회복되었지만, 2020년 갑작스럽게 창궐한 코로나19로 인해 2020년 4월 배럴 당 13.5달러에 거래되기도 하였다. 이렇게, 2014년부터 약 2020년까지 지속된 저유가 시기는 저조한 재원에 따른 투자의 하락, 그리고 이에 따른 경제 성장의 부침을 가져왔고, 이는 곧 실업률의 상승—특히, 청년 실업률의 상승—과 함께 왕가 리더십의 도전으로 작용하였다. 따라서, 중동의 산유국 정부는 왕가의 리더십 존속을 위해서라도 무언가를 반드시 해야만 하는 상황이 되었다. 이 시기, 사우디아라비아 정부는 비전 2030(2016년 4월), 쿠웨이트 정부는 비전 2035(2017년 1월), 오만 정부는 비전 2040(2020년 8월), UAE 정부는 오퍼레이션 3000억 디르함(2021년 3월) & We the UAE 2031(2022년 11월) 등 대대적인 경제 개혁 정책을 일제히 발표하기 시작하였다. 즉, 이러한 경제적 배경을 토대로 할 때, 현재 진행되고 있는 개혁 정책은 산유국 정부의 입장에서 1970~80년대 제1차 중동 붐 당시와 같이 풍부한 재원을 바탕으로 진행되는 것이 아닌, 현재 마주한 난관을 극복하기 위한 돌파구로써의 역할을 수행하고 있다.

이러한 차원에서 보았을 때 제1차 중동 붐 시기 산유국 정부는 자신들의 풍부한 재원을 바탕으로 개발을 인력과 기술이 부족한 자국 대신 이를 실현해 줄 ‘기술 파트너’를 찾은 것이라면, 이번 경제 개혁 시기는 기술적 협력 외에도 현재 상대적으로 부족한 재원을 조달할 수 있는 ‘재정 파트너’ 역시 구하고 있다. 이러한 관점의 변화는 각 산유국이 너나 할 것 없이 민관합작투자(Public Private Partnership, PPP), 합작투자(Joint Venture, JV), 기업공개(Initial Public Offering, IPO) 등 민영화 프로그램을 제도화 및 시행하고, 해외직접투자(FDI) 유치 목표액을 확대하며 외국 자본을 가능한 많이 확보하려는 것에서 간접적으로 확인할 수 있다.

두 번째는 개발의 목적과 그에 따른 개발 부문이다. 앞서 언급한 바와 같이, 제1차 중동 붐 당시 중동 산유국의 개발 정책은 경제 성장을 위한 제반 확충을 목적으로 도로, 항만, 수로, 통신 등 주로 토목에 집중한 건설 인프라에 투자가 집중되어 있었다. 반면, 현재 중동 산유국의 개발 정책은 단순한 제반의 확충을 넘어 산업을 ‘다각화’함으로써 나라의 경제적 수준을 한층 높이고 미래의 먹거리를 확보하겠다는 의지가 강하다. 이에 따라, 현재 각 산유국 정부의 투자는 사회간접자본의 영역을 넘어 제조업, 미래 에너지(신재생에너지, CCUS 등), IT(AI, 로봇 등), 관광⸱엔터테인먼트 등 광범위한 범위에서 진행되고 있으며, 프로젝트 발주 역시 이를 뒷받침할 수 있는 보다 전문적인 산업 설비에 집중하고 있다.

마지막 세 번째는 진정한 의미의 ‘산업 동반자’를 원한다는 것이다. 최근 사우디아라비아를 필두로, 대부분의 중동 산유국은 ‘자국민 우선 고용’ 제도와 ‘현지화’ 제도를 도입하고 그 정도를 점차 강화하고 있다. 대표적으로, 사우디아라비아는 ‘사우디제이션(Nitaqat)’ 제도를 통해 민간 부문의 산업별, 규모별로 일정 비중 이상의 자국민을 고용하도록 명시화 되어있으며, UAE의 경우에도 ‘에미라티제이션(Emiratisation)’ 제도를 통해 기업의 규모에 따라 일정 비중 이상의 자국민을 의무적으로 고용해야 한다. 이는 다른 중동 산유국 역시 마찬가지이며, 만약 이를 어길 시 행정 조치를 통해 벌금 및 사업 진행에 제약을 받게 된다. 마찬가지로 중동의 산유국들은 외국기업의 현지화 정책을 강화하고 있는데, 단순히 물품 및 자재의 현지 조달, 앞서 살펴본 자국민 의무 고용의 수준과 같은 ICV(In-Country Value) 뿐만 아니라, 현지 설비, R&D 투자, 운영 체계와 같은 투자 및 기술 이전(technology transfer) 계획 정도까지 현지 프로젝트 수주 선정에 반영하고 있다. 더불어, 2024년 1월 1일부터 사우디아라비아의 정부발 프로젝트 계약을 체결하기 위해서는 사우디 현지에 중동지역본부(Regional Headquarter, RHQ)를 의무적으로 설립해야 하는 것도 이러한 현지화 정책의 일환이라 볼 수 있다.

제2차 중동 붐을 위해서

이러한 경제 정책의 특징으로 보았을 때, 현재 진행되고 있는 중동의 경제 개혁 정책은 과거 1970~80년대의 정책과는 그 배경, 목적, 수단 등에서 많이 차이점이 존재한다. 따라서 제1차 중동 붐 시기의 기억에 의존한 접근 방법이 과거와 똑같은 결과를 이끌어 낸다는 보장은 더 이상 존재하지 않는다. 다시 말해, 제1차 중동 붐 시기에는 그들이 가진 풍부한 재원을 바탕으로 우리 기업이 진출하여 그들의 미션을 잘 수행만 하면, 이것이 그대로 기업의 이익으로 되돌아오는 시기였다면, 현재는 우리 기업이 중동에서 성공적으로 사업을 진행하기 위해서는 사업 그 자체 외에도 우리 기업 역시 ―그것이 투자든, 자국민 고용이든, 또는 기술 이전이든― 무언가를 지불해야 하는 ‘등가교환’을 예상하여야만 한다. 이러한 환경에서 현재 우리나라가 기대하고 있는 제2차 중동 붐이 발생하기는 현실적으로 많은 어려움이 따른다. 특히나, 현지 법인에 의무적으로 자국민을 일정 비율 이상 고용하는 것, 일정 비율 이상을 현지에서 조달하는 것, 기술 이전 등 이 모든 것들이 해외에 진출하는 기업에게는 비용과 리스크로 다가오기 때문이다.

한편, 우리 기업의 가장 큰 경쟁자라고 할 수 있는 중국의 경우, 현재 많은 중국의 기업들이 중국 정부의 해외 진출 기업에 대한 대대적인 금융 및 세제 혜택을 지원을 받고 있어 상대적으로 진출 부담이 덜한 상황이다. 우리나라 역시 해외자원개발에 대한 세제 혜택, 수출입은행의 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 등 금융 및 세제 혜택이 제한적으로 존재하지만, 제1차 중동 붐 당시 정부 차원의 혜택 지원과는 그 범위와 규모에 있어서 차이가 존재한다. 이러한 결과에 따라, 2008년부터 2018년까지 중동발 프로젝트 누적 수주액 1위(점유율: 29%)를 차지했던 한국은 현재 중국(점유율: 26%)에게 그 자리를 내준 상태이다(Assindustria Venetocentro, 2019; MEED, 2025). 따라서, 이러한 한계를 극복하고 무엇보다 과거의 영광을 재현하기 위해서는 무엇보다 정부의 재정⸱금융적 지원 검토가 필요하다.

현재 우리나라의 기업들은 무엇보다 반도체, 이차 전지, 소프트웨어, 엔터테인먼트 등 각종 산업에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 특히 과거에 동일 지역 내 프로젝트들을 성공적으로 이수한 경험이 있고 이에 따른 ‘와스따(한국어로 신뢰를 의미)’가 이미 구축되어 있다. 더불어, 최근에는 기존 건설 협력을 넘어 방산 분야, SM, CJ ENM 등으로 대표되는 엔터테인먼트 분야, 네이버로 대표되는 소프트웨어 분야 등 협력 분야를 더욱 다양화하고 있다. 따라서, 우리 기업들이 과거와 현재 상황의 특징을 구분하고, 그 차이점을 이해하면서 정부의 추가적인 지원까지 가미된다면, 지금까지 추상적으로만 존재하였던 제2차 중동 붐이 실현되는 것도 불가능한 것은 아닐 것이다.

저자 소개

노다솔(lock-cafe@naver.com)은

한국외국어대학교 융합인재학부 소속 강사이다. 한국외국어대학교 국제지역대학원에서 중동경제학 박사학위를 취득하고, 한국외국어대학교 연구교수, 한국외국어대학교 융합인재연구센터 책임연구원, 한국외국어대학교 중동연구소 초빙연구원, 단국대학교 GCC 국가연구소 공동연구원 등으로 활동하고 있다. 주로 중동 경제 성장, 산업 협력 관련 연구 등을 진행하고, 동 분야 관련 다수의 저서 및 논문을 출판하였다.

참고문헌

김명수·최명섭·강믿음·조충제·이재호. 2012. 『해외건설업이 국민경제에 미치는 효과 연구』. 서울: 국토해양부.

빅 카인즈(BIG Kinds). “뉴스 검색⸱분석” https://www.bigkinds.or.kr/v2/news/index.do (검색일: 2025. 08. 22).

Assindustria Venetocentro. 2019. “Construction Market Outlook for the Middle East & North African region.”

Levkowitz, Alon. 2010. “The Republic of Korea and the Middle East: Economics, diplomacy, and security.” Korea Econ. Inst 5, 1-9.

Levkowitz, Alon. 2012. “Korea and the Middle East turmoil: a reassessment of South Korea–Middle East relations.” The Korean Journal of Defense Analysis 24.2, 225-238.

MEED. 2025. “2024 breaks all project records” https://www.meed.com/2024-breaks-all-project-records (검색일: 2025. 08. 23)

Owen, Roger, and Şevket Pamuk. 1999. A History of Middle East Economies in the Twentieth Century. Cambridge, MA: Harvard University Press.